Critique du développement

Critique de l’évaluation des politiques publiques

Le mot à la mode est désormais l’évaluation des politiques publiques. L’ancien Commissariat au Plan a disparu pour être remplacé par ‘France Stratégies’, dont l’objectif principal est de développer une culture de l’évaluation des politiques publiques en France, considérée comme en retard par rapport aux autres grands pays occidentaux. Les décideurs politiques ou administratifs, les financiers, le Trésor, la CDC, l’AFD ont très souvent ce seul mot à la bouche.

Je vais avoir un regard essentiellement négatif sur cette notion d’évaluation des politiques publiques, pour les mêmes raisons qui me conduisent à rejeter l’économie expérimentale du docteur Esther Duflo et consorts. Parce que l’expérimentation telle qu’elle est conçue par ces gens-là n’a au fond aucun sens en économie ou en politique publique.

Le Commissariat général au Plan, ou planification à la française, avaient un objectif noble et grandiose. Fondé en 1946 par le général de Gaulle, il visait à faire de la France une grande puissance mondiale. Les plans sont tous à l’origine des plus grandes réalisations de la France. Ils reposent sur l’idée que le secteur privé ne peut pas seul, sur la base de décisions purement financières, de maximisation des profits attendus, décider de ce qui est bon pour la France, de ce qui est bon pour les citoyens français. Si on avait évalué de manière exante l’énergie nucléaire et les centrales nucléaires, aurait-on mis en œuvre une politique nucléaire civile de production d’électricité en France ? Non si on avait convenablement anticipé les coûts de désinstallation des installations nucléaires, de la gestion des déchets nucléaires ou des risques de catastrophes nucléaires. Il en va de même d’autres grandes réalisations françaises comme le train à grande vitesse, le Concorde ou Airbus. En regard de la condamnation de la participation de l’aviation civile aux émissions de gaz à effet de serre, si l’évaluation des politiques publiques étaient capables d’appréhender convenablement les enjeux du futur, aucune de ces grandes réalisations de la planification à la française n’auraient vu le jour, n’auraient été mises en œuvre. Et la France ne serait pas une grande puissance nucléaire ni économique. Et même la production de vin n’y aurait pas été autorisé, générateur d’externalités négatives comme l’alcoolisme.

Autrement dit, nos dirigeants actuels qui ont transformé le Commissariat Général au Plan en ‘France Stratégie’, qui impulsent cette culture de l’évaluation des politiques publiques, ne font que généraliser au fond le calcul économique de la maximisation des profits à l’aire publique. Qu’est-ce qui différencie le capitalisme de cette mesure d’évaluation des politiques publiques ? La prise en compte des externalités positives ou négatives pour la collectivité ? Ces mêmes externalités qui ne feront normalement jamais l’objet d’une prise en compte pour le capitalisme privé ? Ce qui est d’ailleurs faux. Une bonne prévision capitaliste devrait prendre en compte les externalités négatives potentielles d’un projet, à travers les risques potentiels de taxation ou de condamnation qui en découlerait. Et il est également clair que des grandes entreprises comme les GAFAM défendent, font la promotion, permettent le développement d’externalités positives comme l’accès à la formation et à la culture, à la santé, voire le combat contre l’illectronisme et l’illettrisme.

Cela a-t-il donc un sens de rendre obligatoire, de promouvoir l’évaluation des politiques publiques alors que le capitalisme lui-même prend en charge les mêmes demandes, les mêmes objets. Pourquoi copier le privé et ses méthodes d’évaluation ? Pour rendre acceptables les politiques publiques ? Mais pour qui, aux yeux de qui ? Pour les citoyens ? Ou pour les décideurs politiques pour la plupart issus du monde du privé, de la Finance, afin que ceux-ci comprennent et acceptent la mise en œuvre de politiques publiques qui se doivent d’être efficientes aux yeux de leurs propres critères d’évaluation ? Afin que l’action publique ressemble au monde des entreprises, parce que l’entreprise et ses obligations d’efficience et de rentabilité serait un summum indépassable ?

Je reste pour ma part persuadé qu’une politique publique n’a pas obligatoirement à être efficiente. Comme en économie expérimentale à la Duflo, tout le monde sait qu’une personne qui recoit une aide financière s’en sortira mieux que celles qui ne reçoivent rien. Nul besoin de le mesurer comme l’économie expérimentale cherche à le faire. De la même manière, toute politique publique qui sert une prestation sociale à des personnes réduit leur misère et les aide. Certains sont évidemment persuadés que l’absence de cotisations chômage inciterait les chômeurs à retrouver beaucoup plus vite un travail, alors que le versements de prestations chômage réduit probablement l’urgence de cette recherche. Mais la réduction de la misère des chômeurs ? Mais la réduction de la toute-puissance des patrons et la misère plus grande qui en découlerait pour les ouvriers otages des patrons ? Tout cela n’est pas mesurable ni chiffrable. Mesurer une politique publique en terme de rapidité à retrouver un boulot reviendrait à ignorer la misère et la pression vécue par les salariés.

Néanmoins, malgré cette entrée en matière assez négative, je ne considère pas forcément toute forme d’évaluation des politiques publiques comme inintéressante. Une forme d’évaluation dite socio-économique est d’ailleurs obligatoire pour tous les investissements de l’Etat et de ses établissements publics dès lors que les financements publics de l’Etat de ces investissements dépassent 20 millions d’euros depuis 2012 (cf. article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 et décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013). Ce type d’évaluation obligatoire ne concerne néanmoins pas encore les investissements des collectivités locales.

De toute façon, ces évaluations extrêmement précises des politiques publiques et des investissements de l’Etat n’empêchent pas l’Etat et ses satellites de conclure des marchés sous forme d’octroi de concessions, de partenariats publics privés, au bénéfice de grands groupes du bâtiment, de l’industrie ou de la Finance, qui se révèlent souvent catastrophiques et ruineux pour la collectivité nationale. Les mêmes qui imposent et veulent généraliser les méthodes d’évaluation des politiques publiques sont aussi ceux qui proposent et vendent ses satanés partenariats publics-privés qui enrichissent le secteur privé et ruinent les contribuables et les citoyens.

Quel est donc la finalité de cette fixation sur les évaluations des politiques publiques ? Professionnaliser le métier d’homme politique et de fonctionnaire de l’Etat ? Que plus rien ne les différencie des dirigeants que l’on trouve dans le monde de l’entreprise et des multinationales ? Faire croire aux citoyens lambda que dans un monde où les finances et les ressources sont limitées, d’accès restreint, il faut mesurer et vérifier la rentabilité de chaque politique publique pour privilégier les plus efficaces, les plus efficientes ? Quitte à rendre plus visible la limitation des ressources financières des collectivités réunionnaises en remettant en cause la manne financière de l’octroi de mer ?

Saucratès

La France, l’Afrique et une certaine idée du Développement

La France, l’Afrique et une certaine idée du Développement

Par Saucratès

Saint-Denis de la Réunion, mardi 5 septembre 2023

L’histoire partagée de la France et de l’Afrique remonte désormais à plusieurs siècles. On en connaît évidemment les siècles de colonisation, de colonialisme, d’esclavagisme, de guerres et d’invasions. Mais cette histoire réciproque remonte beaucoup plus loin, puisque l’histoire de la France s’est même construite sur une première invasion des tribus berbères Omeyyades en Gaulle et sur leur défaite en 732 à Poitier, face au premier carolingien, Charles Martel. Mais l’Europe ne resta pas indéfiniment sous le joug arabe, que ce soit sous le règne des tribus berbères Omeyyades ou Almoravides, des tribus dont l’origine se trouvait un peu au nord du Sénégal actuel, en plein milieu de l’Afrique sub-saharienne … Et quelques mille années plus tard, l’Europe envahissait et conquérait l’ensemble des terres africaines.

Aujourd’hui, plusieurs décennies après les re-indépendances des États africains, on assiste à une succession de coups d’états militaires dans plusieurs parties du pré-carré africain de la France, dans lesquels la domination de l’ancienne métropole française est violemment dénoncée et rejetée.

Et ce qui n’arrange rien, ce sont bien les discours du président Emmanuel Macron et de ses ministres qui appellent à une intervention militaire au Niger et interviennent dans les affaires intérieures nigériennes ou gabonaises, dans l’optique de rétablir leurs intérêts menacés et des dirigeants amis. Ou bien ceux que Macron et l’Occident appellent des dirigeants ‘légitimes’.

L’Occident justicier autoproclamé

C’est le problème de base de l’Occident. Cette faculté de se croire autorisé à donner des leçons de démocratie au monde entier, du moins aux États moins puissants économiquement, financièrement ou militairement qu’eux ! Ainsi, ils peuvent nommer un président selon eux plus légitime que le président vénézuélien élu et lui transférer les réserves de change extérieures vénézuéliennes. Mais tout ceci dépend avant tout de leurs intérêts. Dans une situation gabonaise semblable d’une élection confisquée, nul risque que la France agisse de la même manière et considère que le président qui devrait être considéré comme légitimement élu serait l’adversaire de leur propre poulain. Et qu’ils lui transfèrent les réserves de change du Gabon.

Imaginons donc que la communauté internationale, ou bien la Russie ou le Venezuela considèreraient de la même manière que Macron est un dictateur, que les élections présidentielles de 2017 ou de 2022 n’étaient pas libres, et que le véritable dirigeant légitime de la France devrait être, soit un gilet jaune comme M. Rodrigues, soit l’adversaire empêchée de Macron au second tour, à savoir Marine Le Pen, et lui transfère les réserves de change françaises ? Que n’entendrait-on pas ? Quelle démocratie ne se révèlerait pas être la France dans cette occasion, avec des poursuites contre M. Rodrigues ou Mme Le Pen pour trahison, connivence avec l’ennemi et sédition ? Et c’est cela que l’on appellerait une démocratie ? Des États qui comme les États-Unis, la France ou le Sénégal, s’acharnent sur leurs principaux opposants pour des motifs inventés ou factieux ? Évidemment, il ne s’agit jamais de motifs politiques. Financements irréguliers de campagne, abus de leur position, mauvais usage ou déclaration de fonds, violences sexuelles ; les motifs sont légions mais il n’y a évidemment jamais rien de politique dans ces procès qui leur sont fait ! Jamais. Évidemment, d’autres qu’eux l’ont fait par le passé pour éliminer des concurrents dangereux, comme Sarkozy et Hollande avec Dominique Strauss-Kahn ou Dominique de Villepin et l’affaire Clearstream.

La France et la prédation

Et si c’était vrai. Si la France était bien la prédatrice décrite par l’ensemble des africains d’Afrique de l’Ouest ? Si la France n’était pas une sorte de bouc émissaire commode des juntes militaires arrivées au pouvoir, mais une société prédatrice s’étant accaparée les ressources économiques et les ressources financières de ces pays malgré leur indépendance ?

« Pendant trois décennies, dans le sillage de De Gaulle et de son homme de main en Afrique, Jacques Foccart, Paris a fait mine de partir, pour mieux rester en installant ses obligés au pouvoir dans chacune de ses ex-colonies. En 1990, la fin de la guerre froide a permis l’instauration du multipartisme, mais n’a conduit qu’au maquillage en démocraties électives des mêmes régimes.

Au même moment, les terribles potions budgétaires administrées au continent par les institutions financières internationales ont affaibli les Etats – dont les prérogatives ont été largement sous-traitées à des ONG étrangères et à des agences de l’ONU –, appauvri les populations et accru des inégalités déjà abyssales. Cette époque de faux-semblant démocratique semble s’achever aujourd’hui, pour le meilleur ou plus probablement pour le pire, alors que, dans plusieurs pays du Sahel, les jeunes, privés massivement d’avenir, préfèrent des militaires putschistes à des présidents élus et voient dans le coup d’Etat le seul moyen de se débarrasser d’un régime honni assimilé à la France. »

Mais la France elle-même n’est-elle pas rien d’autre qu’une démocratie élective au même titre que ces Etats africains que le journal Le Monde décrit dans les lignes ci-dessus. Et ce n’est pas parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017 en dehors du jeu des grands partis politiques de la fin de la cinquième république que la France n’en demeure pas moins une démocratie élective.

L’élection présidentielle de 2017 et les élections législatives qui ont suivi ne sont qu’une gigantesque manipulation de l’opinion publique organisée par un groupe de hauts fonctionnaires, de maçons et de milliardaires propriétaires de journaux et de médias. La France est rentrée de plein pied à cette occasion dans le monde de l’argent et de la manipulation médiatique. Mais cela ne peut marcher qu’en interne ; cela ne peut pas marcher dans les médias des pays étrangers, auprès des populations étrangères informées par des médias non inféodés aux intérêts et aux capitaux français.

Et la panique de Macron et de son gouvernement s’explique par l’existence même de la possibilité de coups d’état. Derrière ces dirigeants étrangers que l’armée renverse, c’est l’oligarchie française qui se sent elle-même menacée.

Selon moi, Macron a eu une peur bleue d’être renversé par une révolte populaire, comme pendant les gilets jaunes, ou par un coup d’état militaire. Et les réponses totalement stupides et contre-productives de la France aux coups d’état militaires nigériens et gabonais ne peuvent se comprendre sans appréhender cette dimension personnelle de Macron. Un dirigeant légitimement élu (à son sens) ne peut être renversé par des militaires ou par un peuple versatile et ignorant.

Entre ce que nous voyons comme outil de développement, et ce que les africains voient, il y a un monde

Le développement est pour partie pétri de bonnes intentions. Un certain nombre de développeurs croient en leurs outils, en leurs objectifs, mais les actions de développement ont également leur côtés obscurs. Derrière l’association l’Arche de Zoé qui souhaitait sauver des orphelins, il y avait des personnes qui instrumentalisaient la soif d’enfant de couples européens stériles, et volaient des bébés à leurs parents parfaitement en vie. Derrière les projets de développement, il y a des entreprises qui se créent des empires industriels ou portuaires en Afrique. Pour quelle raison les bières brassées et vendues en Afrique par le groupe Castel, appartiennent à des capitaux français et non pas africains ?

Au fon, la raison est toujours la même : derrière les grands sentiments se déroule une diplomatie reposant sur la force, les pressions, les menaces et les sanctions, qui imposent aux États africains le respect de principes politico-économiques qui favorisent les intérêts français, autour des notions de concurrence, de libéralisation, de respect de la propriété pour les investisseurs étrangers. Et de mise sous tutelle de la justice de ces pays-là, de la même manière que la justice française est mise sous tutelle par l’Europe et les principes européens, par les idéaux écologistes des petits juges administratifs francais, ou par les intérêts américains. Impossible donc pour les États africains appartenant au pré-carré français de nationaliser les ports, infrastructures, brasseries, industries appartenant aux intérêts privés français … Et de toute façon, si ces infrastructures devaient être nationalisées, elles s’effondreraient d’elles-mêmes parce que les États africains ne pourraient pas les entretenir. Parce que l’entretien de ces infrastructures dépend aussi d’autres entreprises internationales et ne peut être assuré facilement.

Jusqu’aux constructions bancaires et financières dans ces pays africains, comme le franc CFA, qui ne dépendent étroitement de Paris, qui ont été pensées par Paris et dans la succession du Général de Gaulle et des hommes qui l’entouraient. Jusqu’à l’institution de développement française (l’AFD), qui se trouve toujours confrontée au couplage ou au découplage de l’aide au développement qu’elle distribue ou met en œuvre, vis-à-vis des investisseurs français qui veulent être priorisés, comme le font tous les autres pays au monde, de la Chine aux USA en passant par l’Allemagne.

Comment refonder une relation entre la France et l’Afrique qui ne reproduise pas tous ces travers, qui ne fasse plus de l’Afrique une vassale de la France (ou de l’Occident), qui ne nourrissent plus la rancoeur des peuples africains à l’encontre de la France ? Se retirer de ces pays africains suffira-t-il, puisque ces mêmes peuples africains garderont aussi rancune à la France du possible effondrement de leurs économies suite au départ des institutions françaises, des désordres monétaires éventuels consécutifs à l’abolition du régime du franc CFA …

Certes, un certain nombre de réalisations institutionnelles françaises peuvent être utiles, protectrices pour les États africains et pour leur peuple. Mais on ne peut pas protéger un peuple de désordres à l’encontre de sa propre volonté. On est allé trop loin dans la soumission de l’Afrique aux interêts étrangers et aux intérêts privés étrangers. On ne peut pas protéger des États ou des peuples lorsqu’ils ne veulent pas être sauvés ou aidés. C’est ainsi le cas de Madagascar, jadis au sortir des indépendances, une économie développée et prospère, un système de santé qui en faisait le centre de l’Ocean Indien, et qui est devenu aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres du monde, après plusieurs décennies de main-mise communiste et russe.

Mais peut-on moralement et humainement laisser ces États d’Afrique s’enfoncer dans le sous-développement, la violence et la pauvreté parce que leur peuple ou leurs dirigeants veulent reprendre en main leur destin et se jeter dans les rets des régiments Wagner russes et des prêts et des investissements chinois, ou coréens ? Parfois, il faut aller au bout de ses erreurs.

Saucratès

Post scriptum : Lorsque l’on parle de l’Afrique et du colonialisme, difficile de ne pas parler de l’esclavage, des 12 millions d’esclaves capturés et embarqués sur la façade atlantique de l’Afrique à destination des colonies américaines ou atlantiques, de 1563 à 1866. Mais comment oublier que Oman est demeuré le principal port esclavagiste bien après l’abolition officiel de l’esclavage, que l’esclavage y est resté actif jusqu’en 1920 à destination de l’Arabie, les pays du Golfe et la région persique, et que celui-ci n’a été officiellement aboli qu’en 1970 à Oman !

Même le retour des esclaves libérés des Amériques, au Liberia, se traduisit par la reproduction de la part des anciens esclaves du même mode de discrimination et de domination à l’encontre des africains natifs que les anciens esclaves avaient subi en Amérique. Ce qui valut au Liberia, indépendant depuis 1847, d’être condamné par la Société des Nations en 1936 pour la discrimination des autochtones et leur exclusion du droit de vote.

Face à la crise de la dette et face à la Chine, est-il éthiquement acceptable d’abandonner les États en développement

Face à la crise de la dette et face à la Chine, est-il éthique d’abandonner les États en développement

Par Saucratès

Saint-Denis de la Réunion, dimanche 16 juillet 2023

Il y a quelques jours, le 11 juillet 2023, l’Agence française de développement organisait un webinaire sur une question supposément centrale : «Est-il possible d'éviter une nouvelle crise de la dette dans les pays à faible revenu ?» avec Thomas Mélonio et Guillaume Chabert.

Selon la présentation de l’Agence française de développement,

«Les experts craignent de plus en plus que les pays à faible revenu soient proches d'une crise systémique de la dette, ressemblant à la situation au milieu des années 1990 à l'origine de l'initiative d'allégement de la dette des pays pauvres très endettés. Cette crainte est d'autant plus prégnante que ces pays ont été sévèrement affectés par les conséquences combinées de la pandémie de Covid et des impacts de la crise climatique.

Au lendemain du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu les 22 et 23 juin 2023 à l'initiative de la Présidence française et qui a réuni les représentants d’une centaine de pays, des organisations et institutions financières internationales, les acteurs de la société civile et du monde académique, ainsi que des entreprises et investisseurs privés, se demandent s’il est possible d'éviter une nouvelle crise de la dette dans les pays à faible revenu ?»

Pour ma part, cette question supposément centrale repose sur un autre questionnement. Est-il utile et nécessaire de s’interroger sur l’origine de la montée de cette dette, et de son affectation ? On a déjà parlé de crise de la dette pour les pays en développement par le passé à de multiples reprises. Et il existait un organe international pour traiter ces problèmes, intitulé le Club de Paris. Mais qu’est-ce qui explique que ces mécanismes ne fonctionnent plus, n’arrivent plus à résoudre le problème d’excès d’endettement des pays en développement qui pouvaient jusqu’à récemment y recourir ?

Avec l’arrivée de la Chine, pourra-t-on faire l’économie de cette interrogation ?

En effet, selon moi, c’est bien l’irruption de la Chine continentale comme principal prêteur de nombre de ces pays à faible revenu dans les zones géographiques qui intéressent la Chine, à savoir essentiellement les pays des nouvelles routes de la Soie, qui a fait exploser, à la fois ce cadre multilatéral, et la dette de ces mêmes pays en voie de développement.

Lorsqu’un des principaux prêteurs internationaux, lorsque la première puissance économique mondiale devient le prêteur principal de nombreux pays, tout en refusant tout cadre multilatéral, le système ne peut plus fonctionner. Il ne servirait à rien d’effacer les dettes d’un certain nombre de prêteurs étatiques internationaux, simplement pour permettre à ces états en développement de pouvoir mieux faire face aux annuités de remboursement dûs à la Chine. Les coûts de non-remboursements des dettes des pays en développement se doivent d’être mutualisés entre tous les prêteurs, éventuellement.

Éventuellement parce que par rapport aux années 1970-1980 et 1990, le cadre des prêts internationaux aux pays en développement a sérieusement évolué. On se rappelle des critiques portés à l’encontre des instances de prêts internationales quant à l’objet des financements. Est-il normal de financer des éléphants blancs, ces méga-projets d’investissement sans aucun intérêt pour les populations locales et totalement disproportionnés à l’échelle des pays financés. C’était sûrement de très beaux projets mais ne servaient-ils pas avant tout de vitrines technologiques ou de débouchés commerciaux pour les grands groupes industriels français, anglais ou américains ? Et était-ce aux États en développement de payer la note et de rembourser ces prêts monstrueux, dont une partie avait vraisemblablement disparu pour payer quelques dessous de table, pour acheter quelques soutiens de complaisance.

Selon mon interpretation, dans les années 1990, la communauté internationale a fait le choix de ne pas s’interroger sur l’origine des dettes, sur les destinations des fonds prêtés mais a proposé d’annuler de manière générale, la plus grande partie des financements concernés, quelque soit l’usage et l’origine des biens prêtés. Une sorte de ‘gentleman agreement’ entre gens (et pays) de bonne compagnie, en échange du silence et de la fin des contestations des pays emprunteurs.

La communauté internationale a cependant pris en compte pour partie les critiques qui leur avaient été portées. On ne finance plus après 2000 comme on finançait auparavant. Des prêteurs comme l’AFD, comme les autres prêteurs, cherchent à financer des biens mondiaux précis, avec une utilité pour les populations mesurables. On finance l’éducation des enfants, l’accès à l’enseignement pour tant d’enfants, tant de lits d’hôpital ou tant de matériels servant à soigner tant de malades, tant de ménages ayant accès à tant de réseaux d’assainissement. Comme si l’utilité d’une dette pouvait se mesurer en nombre d’enfants scolarisés, en nombre de malades soignés, en population raccordé aux réseaux de distribution d’eau, d’elevtricité ou au tout à l’égout. Derrière ces histoires de chiffres, les prêteurs internationaux cherchent à s’assurer de la bonne affectation de l’aide au développement et de leurs prêts.

Mais l’Occident a-t-il raison de fliquer les pays en développement ? Cette immixtion dans la gestion économique et publique de tous ces Etats dépendants de l’aide publique occidentale ? Que dirait-on nous si les marchés financiers internationaux et les banques internationales exerçaient le même contrôle sur les finances publiques françaises, européennes ou américaines et imposaient de ne financer que des écoles, des lycées, des lits d’hôpitaux ou des réseaux d’assainissement ou de distribution d’eau ou d’électricité ? Les hommes politiques s’enflammeraient et les pays du G7 (il ne faut plus parler aujourd’hui de G8) inventeraient de nouvelles législations restrictives contre ces prêteurs irrévérencieux.

Ainsi va le monde ! Simplement, ces pays en développement cherchent forcément toujours un accès au financement plus simple, plus souple au crédit. S’ils n’accèdent que difficilement aux marchés financiers mondiaux, si les prêteurs privés mondiaux sont échaudés par les précédents coûts des annulations de dettes des pays en développement, des déclarations de cessation de paiement des pays en voie de développement, ces derniers ont trouvé dans la Chine un nouveau prêteur vraisemblablement moins restrictif dans l’objet et l’usage de ses financements.

Les objectifs de la Chine se confondent-ils avec ceux des pays emprunteurs

Quels sont les objectifs de l’aide publique au développement de la Chine ? Ces objectifs ont un lien avec les nouvelles routes de la soie, initialement appelées «Belt and Road Initiative» (BRI) et depuis 2017, «One Belt, One Road» (OBOR).

L’article suivant de Chine Magazine détaille les conditions cachées derrière les prêts consentis par la République populaire de Chine, et les contreparties imposées par la Chine et par les institutions chinoises qui ne peuvent plus rembourser les prêts qui leur ont été consentis :

• Pour éviter le défaut de paiement à la suite du choc pandémique, le Laos a été contraint de confier à la Chine le contrôle majoritaire de son réseau électrique national.

• Le Tadjikistan a dû céder 1 158 kilomètres carrés (447 miles carrés) des montagnes du Pamir à la Chine, a dû accorder aux entreprises chinoises le droit d’extraire de l’or, de l’argent et d’autres minerais sur son territoire et a dû approuver la construction financée par la Chine d’une base militaire près de sa frontière avec l’Afghanistan.

• En 2017, incapable de rembourser les prêts chinois, le Sri Lanka a cédé le port le plus stratégiquement important de la région de l’océan Indien, Hambantota, et plus de 6 000 hectares de terres autour, en accordant un bail de 99 ans à Chine.

• Le Pakistan a accordé à la Chine des droits exclusifs pour gérer son port de Gwadar stratégiquement situé pendant quatre décennies. Pendant ce temps, la Chine empochera 91% des revenus du port. Par ailleurs, la China Overseas Ports Holding Company bénéficiera d’une trêve fiscale de 23 ans pour faciliter l’installation d’équipements et de machines sur le site.

• Le piégeage de la dette a permis à la Chine d’acquérir sa première base navale à l’étranger à Djibouti, stratégiquement située à l’entrée de la mer Rouge. La Chine cherche également maintenant une base navale sur le littoral ouest-africain, où elle a fait le plus de progrès en Guinée équatoriale, un pays à faible revenu très endetté

https://www.chine-magazine.com/pleins-feux-sur-la-domination-des-dettes-chinoises/

Comme l’écrit l’auteur de l’article, «cela met en évidence la spirale de la dette auto-entretenue dans laquelle la Chine plonge les pays. Parce que la Chine, contrairement au FMI, n’attache pas de conditions strictes à ses prêts, les pays empruntent simplement pour assurer le service de leurs dettes, s’enfonçant ainsi de plus en plus dans l’endettement.»

La Chine est ainsi un prêteur international qui fait financer les investissements massifs de ses nouvelles routes de la soie par les états en développement auxquels elle prête, à des taux excessifs, ainsi qu’un acteur qui met en œuvre des mécanismes particuliers et colonialistes de renégociation et d’annulation des dettes, extrêmement différentes des habitudes multinationales,

alors que la Chine est devenu le premier prêteur mondial, devant le FMI et la Banque Mondiale, ainsi qu’un prêteur extrêmement important de très nombreux pays en développement, même en dehors de la zone OBOR (comme dans le cas de la Guinée équatoriale).

Les règles de bonne conduite des prêteurs internationaux, des institutions de prêts bilatéraux ou multilatéraux (financement d’investissement pour l’enseignement, les soins ou l’assainissement ou le traitement des déchets) ne servent peut-être à rien lorsqu’un acteur important du marché ne respectent pas les mêmes règles, ne respectent pas de règles du tout.

Est-il normal de faire payer des Etats en développement pour des investissements routiers, énergétiques ou maritimes qui ne serviront qu’à la Chine elles-même ? Est-il normal de faire payer des États en développement pour le remboursement de prêts servant à rembourser des prêts eux-mêmes illégitimes ? Est-il même normal de devoir céder le contrôle et la propriété de zones portuaires financées par des prêteurs chinois qui profitent du défaut de paiement de l’Etat créancier ?

L’Occident a certainement fait pire dans son passé colonial, mais la Chine va au-delà du tolérable

Les États en développement qui ont fait confiance à la Chine doivent aujourd’hui s’en mordre les doigts. Sauf que les dirigeants politiques de ces États ont changé, et qu’ils n’ont vraisemblablement aucune autre solution palliative aux conditions chinoises. Si ce n’est de passer sous les fourches caudines d’un ajustement structurel sous l’égide du FMI, ce que ces États doivent vraisemblablement considérés comme encore pire.

Ce qui est au fond incroyable, c’est que la Chine bénéficie encore en Afrique et en Asie d’une aura magnifique, à mille lieux du rejet dont est victime l’Occident et surtout l’Europe. Nous payons pour notre histoire coloniale et post-coloniale.

Et remettre en cause les conditions léonines appliquées par la Chine à ses emprunteurs reviendrait à remettre en cause tous les arrangements post-coloniaux conservés par les États occidentaux, comme les bases navales ou militaires dont ils disposent de par le monde, à Djibouti, à Diego-Suarez, à Diego-Garcia …

On peut aussi se demander, au-delà de la légitimité du remboursement de prêts consentis par la Chine pour financer des investissements qui ne servent principalement qu’à elle, et de leur accaparement sans aucune contrepartie, s’il est même normal de faire rembourser à ces États en développement des prêts consentis pour investir dans des biens publics mondiaux ? Est-il donc normal de faire rembourser à ces Etats des prêts pour investir dans l’enseignement, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans les soins, sachant que les élèves qui y sont formés font ensuite le choix de partir travailler en Occident ?

Il faut s’interroger sur le sens même des dettes publiques

Devant les dérives des prêts chinois et des méthodes de résolution des défauts de paiement des créanciers par la Chine, il faut que la Communauté internationale intervienne. Peut-on imposer le gel des prêts et l’annulation des mesures colonialistes de la Chine à l’égard de ses créanciers, sachant que la Chine est la première puissance économique, le premier créancier mondial, et notamment le principal prêteur des Etats-Unis ?

Il le faudra pourtant car sinon, on se trouve devant la mise en place d’un ordre mondial, comme les Etats-Unis en avaient instauré un nouveau en 1945, en tant que vainqueur de la Seconde guerre mondiale. Mais ils avaient aussi mis en place le plan Marshall de reconstruction de l’Europe. Je ne suis pas sûr que la Chine ferait demain preuve de la même mansuétude.

La question n’est dont pas de savoir s’il est «possible d'éviter une nouvelle crise de la dette dans les pays à faible revenu». La question est plutôt de se demander s’il est éthiquement possible d’abandonner les États en développement seuls face à cette crise de la dette, seuls face à l’impérialisme chinois, s’il est éthiquement acceptable de ne rien faire pour les aider, et de ne pas réformer, tant que nous le pouvons encore, les outils de l’ordre financier mondial issus des accords de Bretton-Woods ?

Saucratès

Post scriptum : En disant cela, je n’invente rien. Je ne fais que reprendre les propositions du PNUD.

Dette et Afrique

Dette et Afrique

Par Saucratès

Paris, lundi 19 juin 2023

L’Afrique a-t-elle un problème avec l’idée même d’endettement ? Cette question n’est pas nouvelle. Le concept de développement et d’économie du développement se bat avec l’idée de la dette depuis les années 1970, c’est-à-dire le début de la période des décolonisations (ainsi dès 1957 pour le Ghana). De précédentes crises des dettes ont déjà éclaté par le passé, notamment dans les années 1980 et 1990, suivies de politiques d’annulation des dettes publiques de nombreux pays africains sous l’égide des institutions internationales, Banque mondiale et Fonds monétaire international.

Le Club de Paris intervient aussi régulièrement, même au cours de cette dernière décennie, pour restructurer les dettes publiques lorsque certains États ou certains prêteurs le sollicitent. En économie du développement, on a cherché de tout temps une explication à ces crises périodiques d’endettement. Le parallèle immanquable de l’économie du développement, du concept de développement demeure évidemment le développement européen des années 1850-1900. Comment l’Europe a-t-elle pu réussir un développement autocentré à cette période, de même que le Japon, ou la Russie et les Dragons et Tigres asiatiques quelques décennies plus tard, sans crises d’endettement international, et pourquoi l’Afrique n’y arrive pas, sans voire périodiquement son économie s’effondrer pendant ces crises de la dette ?

On a trouvé des explications à ces questions en économie du développement. Les premières crises des dettes s’expliquaient par le financement de projets titanesques, pharaoniques, totalement disproportionnés et sans intérêt ni retombées pour les populations locales. Les dettes issues de ces éléphants blancs n’avaient évidemment pas à être remboursées par leurs descendants ou par leurs successeurs politiques. Les seuls bénéficiaires de ces éléphants blancs étaient les entreprises occidentales les ayant construits.

Une autre explication se trouve aussi dans les détournements de fonds de dirigeants et d’intermédiaires louches dans ces montages, dans ces projets. Et là aussi, pourquoi les citoyens, de nouveaux gouvernements successeurs, devraient-ils prendre la suite du remboursement de prêts et de dettes illégitimes. On s’est ainsi trouvé face à des prêteurs bilatéraux et internationaux occidentaux restreignant et contrôlant beaucoup mieux les prêts qu’ils consentent, les projets qu’ils financent, et les retombées de ces projets. Education, santé, assainissement en lien avec les financements consentis, permettent de restreindre les possibilités de détournement des dettes, de financement d’éléphants blancs …

Mais ceci n’est qu’un aspect du problème de la dette. De quel droit les institutions bilatérales ou multilatérales des pays occidentaux pourraient-ils décider à la place des gouvernements africains de ce qu’ils peuvent financer et de ce qu’ils ne peuvent pas emprunter ? De nouveaux acteurs sont ainsi apparus, privés mais aussi et surtout la Chine. La Chine qui au travers de ses nouvelles Routes de la Soie, a pris la place de l’Occident des années 1970, avec le financement de nouveaux éléphants blancs ou d’infrastructures démesurées qui intéressent en premier lieu la Chine et ses Nouvelles Routes de la Soie. Et ceci crée un problème pour une entité comme le Club de Paris et pour les pays emprunteurs surendettés, qui doivent composer avec la Chine, extérieure au Club de Paris.

Les pays africains ayant emprunté avec la Chine découvriront dans quelques années ou décennies les méthodes de ce prêteur et les conséquences et concessions qui leur seront demandées en échange de l’abandon d’une partie de leur dette, ou pas. L’Afrique avait découvert les conséquences des politiques d’ajustement structurel du FMI et de la Banque Mondiale, et des pertes de souveraineté qui en découlaient. Il faut espérer que le coût financier et démocratique d’une cessation de paiement vis-à-vis d’un prêteur comme la Chine ne sera pas encore pire pour les Etats emprunteurs africains.

L’idée même de la dette est-elle pertinente. Si des États comme le Japon à partir des années 1850, la Russie à partir des années 1917, de la Chine à partir des années 1949, et d’autres par la suite, ont pu se développer de manière autocentrée et rejoindre le cercle des États industriels développés, pourquoi l’Afrique n’y réussit-elle pas ? L’Europe et les Etats-Unis ont pu se developper en recourant à leur propre épargne, mais cette épargne avait profité des richesses accumulées par la colonisation, or et argent des Incas et des Aztèques volés par les espagnols et les portugais, qui avaient irrigué toute l’Europe. Richesses également tirées de la colonisation de l’Afrique et de l’Asie. Et malgré tout, ces États européens et occidentaux ont subi de très nombreuses crises financières et bancaires, liées à leur politique monétaire restrictive. Le développement du Japon, de l’URSS et de la Chine, puis des autres Dragons et Tigres asiatiques s’est reposé sur des processus beaucoup plus internalisés, et pour certains par leur insertion tardive dans les échanges internationaux sur la fabrication des biens les moins valorisés, suivi d’une montée en gamme progressive et d’une captation de transferts de technologie.

D’une certaine façon, on peut s’interroger sur l’échec de ces différents modèles de développement en Afrique, que ce soit sur les échecs du développement autocentré, sur l’échec du développement d’une bourgeoisie africaine apte à financer elle-même le développement de l’Afrique, au lieu de se réfugier sur les marchés financiers occidentaux plus sécuritaires et plus rémunérateurs. Sur l’insécurité politique africaine, où on assiste régulièrement encore à des coups d’Etat militaires, et son corollaire en matière d’instabilité civile. Il manque ainsi soit à l’Afrique des décennies d’implantation de régîmes d’Etat de droit (mais peut-on dire cela de l’Europe qui a connu les désordres de la Seconde guerre mondiale jusqu’en 1945, des régimes tyranniques ou militaires en Grèce, en Espagne ou au Portugal, ou l’instauration de régimes tyranniques soviétiques dans toute l’Europe de l’Est et les Balkans ?), soit d’un pouvoir fort et absolu (à l’image du Japon, de la Chine, de l’URSS, de la Corée, de Taïwan…) dont le développement économique pour rattraper l’Occident serait l’objectif unique et partagé avec l’ensemble de leurs citoyens.

Le développement économique ne se décrète pas. S’il ne repose pas sur l’effort de l’ensemble de la population, guidée et éclairée par un pouvoir fort, dictatorial, il peut à la rigueur profiter de l’entreprenariat d’une fraction de sa bourgeoisie, dans un processus beaucoup plus long, et de la contribution forcée d’une partie de la population chassée des campagnes et poussée à rejoindre les villes où elle constituera un lumpen-prolétariat servant à nourrir les usines de la bourgeoisie.

Mais à l’heure de la modernité, de la médiatisation et de la connexion à outrance du monde, il existe une aspiration de tout ce lumpen-prolétariat à tenter le voyage vers l’Occident, vers l’Eldorado de l’Occident, plutôt que de vivre une vie difficile et sans espoir dans leur propre pays, même si ils nourriraient ainsi, par ce sacrifice, une possibilité de développement de leur propre pays. La fuite de la jeunesse et des capitaux de la bourgeoisie africaine peut ainsi etre considérée comme une des explications des échecs du développement africain, tout comme la cause des désordres migratoires qui frappent et bousculent la vieille Europe. Résoudre ce dilemme est un autre problème.

Saucratès

Du Néo-malthusianisme

Du Néo-malthusianisme

Par Saucratès

Istambul, le 24 juillet 2022

Qu’appelle-t-on «Néo-malthusianisme» ? Thomas Robert Malthus (1766-1834) était un économiste du début du dix-neuvième siècle qui était opposé notamment à Adam Smith et surtout à David Ricardo (1772-1823) sur certains sujets comme l’évolution de la population humaine, entre autres, et aussi sur le principe des enclosures en Angleterre. Malthus avait estimé que la population humaine croissait de manière géométrique (fonction d’une suite de raison géométrique) tandis que les ressources nécessaires à l’entretien de la vie de cette population humaine croissaient de manière arithmétique (fonction d’une suite de raison arithmétique). Cela signifiait en clair que la population humaine croitrait toujours plus vite, plus rapidement, que les ressources nécessaires à son entretien et à sa survie.

La suite de l’histoire aux dix-neuvieme et vingtième siècle a donné tord à Malthus. Des innovations technologiques successives ont permis d’accroître significativement la production agricole terrestre pour lui permettre de nourrir un milliard d’habitants, puis deux, puis trois, puis sept à huit milliards d’habitats comme aujourd’hui. Mais le terme «malthusien» et «malthusianisme» est resté pour décrire une philosophie ou des propositions aussi pessimistes que ses prédictions et pour décrire des propositions prônant le contrôle de la fécondité des populations.

Et aujourd’hui, je crois que l’histoire lui a donné raison, que les prophètes de mauvais augures, les grandes prêtresses de l’effondrement, lui ont donné raison. Plus d’un siècle plus tard, il aura finalement raison sur Ricardo. Car tous ceux qui nous accusent de consommer plus d’une fois et demie notre Terre ne lui donnent-ils pas raison ? Ces méthodes révolutionnaires de méthodes de culture, d’agriculture ne font que nous pousser à consommer au-delà du raisonnable les ressources de notre planète ! Et Malthus préconisait le contrôle des populations humaines, le contrôle des naissances pour éviter que les humains ne se multiplient au-delà de la raison, comme ils l’ont stupidement fait.

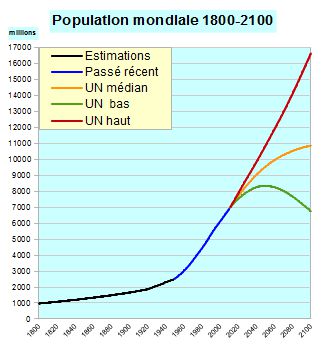

En 1800, la Terre comptait environ 1 milliard d’habitants, plus ou moins 125 millions d’habitants. En 1950, la population terrestre humaine s’élevait déjà à 2,5 milliards d’habitants, et en 2020, on estime qu’elle s’élève désormais à près de 8 milliards d’habitants. Pour 2050, les estimations parlent d’une population terrestre comprise entre 9,6 et 10 milliards d’habitants. Et certaines estimations pessimistes des Nations Unis parlent de 17 milliards d’habitants pour 2100.

Source : Wikipédia (trois scénarios d'évolution possible de la population mondiale. Origine des données : Nations unies, Projections de population 2013 - estimations de population entre 2800 et 1950 - US Census Bureau)

Prévisions a faire frémir. Les préconisations du GIEC ou des Nations Unies au sujet de la population mondiale terrienne sont-elles relayées ou discutées par les médias occidentaux ? Non, vous n’en trouverez aucune trace. Par contre, on parlera du jour du dépassement calculé, on parlera de modération de la consommation des occidentaux, car les seules préconisations possibles pour faire diminuer la population mondiale ne sont pas médiatiquement acceptables voire même discutables.

Le «néo-malthusianisme» devrait être à la source de toute politique publique mondiale. Et au point où désormais, nous en sommes, il ne s’agit même plus de n’autoriser qu’un certain nombre d’enfants par femme ou pour couple. Les seules solutions possibles seront désormais bien plus gravissimes : stérilisation temporaire ou permanente de populations entières, régime d’autorisation préalable mondiale pour avoir le droit d’avoir un enfant …

Parce que le néo-malthusianisme est considéré comme médiatiquement inacceptable et indéfendable par ces mêmes médias, tout débat est pratiquement interdit et impossible. Tout ce que le monde occidental compte de libéraux, d’écologistes et de gauchistes combattraient de toutes leurs forces les préconisations malthusiennes. La stérilisation de force de population à forte croissance démographique serait considérée comme du racisme et de la xénophobie. Ces intellectuels, ces internautes aiment rappeler qu’un occidental lambda consomme 10 ou 100 fois plus qu’un africain ou un indien, et qu’il suffirait que les occidentaux divisent par deux leur empreinte écologique pour que l’on puisse nourrir 5 ou 50 fois plus d’humains sur Terre vivant en Afrique. Et pourtant, pendant ce même temps, attirés par la société de consommation européenne, française, allemande, anglaise, canadienne, américaine ou australienne, des dizaines millions de migrants cherchent à rejoindre les rivages européens pour, non pas consommer comme des biaffrais, mais comme des européens.

La Terre ne pourra pas contenir 10 ou 15 milliards d’habitants. Il est bien beau de se fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour supposément contenir le réchauffement climatique. Mais le véritable sujet dont pratiquement aucun média ne veut se saisir est l’explosion démographique qui est aujourd’hui à l’œuvre. C’est cela le véritable danger. Et les mesures à prendre sont évidemment catastrophiques.

On va priver la génération de nos enfants d’avoir des enfants, ou éventuellement d’avoir plus d’un enfant. On va priver des peuples qui ont l’habitude d’avoir des dizaines d’enfants par femme, de pouvoir se reproduire. On va parler de stérilisation de populations entières, tout en sachant que pour l’instant, de telles mesures conduisent des dirigeants politiques en prison. On va parler d’eugénisme, on va envisager de sélectionner les parents que l’on autorisera à avoir des enfants en fonction de leur QI ou de leur profession ou de leurs dons artistiques. Mais dès lors que le nombre de nouvelles naissances devra être drastiquement limité, il faudra bien soigneusement sélectionner ceux que l’on autorisera à se reproduire, ceux dont on voudra que leurs gènes se perpétuent.

Nous aurons été la dernière génération ayant eu le droit de choisir librement sa reproduction, le nombre d’enfants que l’on voulait avoir, le type de famille que l’on voulait fonder, nombreuses, nucléaires ou célibataires.

Malthus a aujourd’hui eu rétrospectivement raison. Tout le monde ne le sait pas encore. Les médias ne le disent pas encore. Il faudra encore de nombreuses années pour que l’ONU, les opinions publiques l’acceptent et le reconnaissent. Il faudra que les humains aient dépassé la barre des 10 ou des 15 milliards pour que cette évidence soit acceptée : Malthus avait raison, Ricardo avait eu tord ! Non pas en 1850 puisque l’amélioration des techniques agricoles a permis de repousser le problème. Mais en 2030 ou en 2050 ou en 2080, ce sera le cas. À moins qu’un conflit mondial gigantesque, ou une épidémie monstrueuse, comme le coronavirus ou un prochain virus, ne règlent pour nous ce problème en éliminant la plus grande part de l’humanité.

Saucratès